この器具があれば、美味しいコーヒーを淹れられます。

先日帰省したときのこと。僕の母がドリップに使っていたのは、”やかん” でした。コーヒーを淹れいる時間が至福であれば、それに越したことはありません。でも、せっかくなら適した器具で、美味しいコーヒーを淹れた方がハッピーのはず。

そこで今回は、誰もが美味しい!と言ってくれるコーヒーを淹れるために必要なコーヒー器具をご紹介。ドリッパーやドリップケトルなど、各器具のジャンルの中で、僕がおすすめするアイテムも併せて買いていきます。

ハンドドリップに必要なおすすめのコーヒー器具

1. コーヒードリッパー

コーヒー豆に含まれる美味しい成分を、無駄なく抽出するために必要なのがドリッパー。ペーパーフィルターと粉をセットしてお湯を注ぐと、下の穴からコーヒーが抽出されていく──もっとも代表的なコーヒー器具と言えるかもしれません。

セットで使うペーパーフィルターには、白と茶色の2タイプが。個人的なおすすめは白。漂白されているので、紙特有の臭いがコーヒーに移りにくいから。

■漂白による身体への影響は?

むかしは塩素を使った塩素系漂白が一般的でしたが、現在は安全性の高い酸素系漂白が当たり前に。身体への影響もないようです。

さて気になるのは、どのドリッパーを選べばいいの?という点のはず。正直なところ、使っていて気分が上がるデザインのものを選ぶといいと思います。味に満足できなくても、挽き目や湯温を調整すると好みの味に近づけることができます。

とはいえ、デザインだけでなく味わいも重視したいはず。そこで、僕が記事執筆時点でよく使っている3つのコーヒードリッパーを紹介していきます。デザイン性はもちろん、味の個性もまったく違うので参考にしてみてください。

コクのある優しい味。ブルーボトルのコーヒードリッパー

スッキリさとコクのバランスがちょうど良いのが、ブルーボトルコーヒーのドリッパー。特徴は40本ものリブ (内側の線) 。これにより、遅すぎず、速すぎない一定のスピードで抽出口からコーヒーが流れ落ちてきます。

ペーパーフィルターには Kalita ウェーブ用のフィルターを代用可能。竹繊維を配合した専用フィルターを使うと、抽出が10秒ほど早くなります。よりスッキリ目の味が好きだったり、抽出時間が長くなる人は試してみてくださいね。

スッキリ、でも風味豊か。April の『Coffee Brewer』

続いては、コペンハーゲンを拠点とするロースター「April」のドリッパー。創業者のパトリック・ロルフ氏によってデザイン・開発されたもので、味わいはスッキリしながらも芳醇な風味を楽しめる、いいとこ取りのドリッパーです。

素材は「プラスチック」と「ガラス」の2種類。僕はガラスがお気に入りです。朝陽が差し込む時間帯にドリップすると、しま模様のデザインに光が反射。ドリッパー内の水滴までキラキラと輝くデザイン美にも惹かれています

信頼と実績。HARIO の『V60』コーヒードリッパー

信頼と実績の HARIO (ハリオ) 、その定番ドリッパー『V60』は言わずもがなおすすめです。大きな1つ穴と、長く立体的なリブ (ドリッパー内側のライン) により、お湯がスピーディーに流れ落ちてきます (大きめの1~4杯用サイズを愛用中) 。

V60 のカラーや素材は様々。安いものはスーパーでも売られていて、500円以下で手に入ることも。個人的には、オリーブのスタンドが付属しているモデルが好み。裏面がゴム素材なので、サーバーに置いたときに傷付く心配がありません。

2. ドリップポット

美味しいコーヒーを淹れるには、丁寧にお湯を注げるドリップポットも必要。ノズルが細くて長いため、コーヒー粉に近い距離からお湯を注ぐことができます。一箇所だけに注ぎすぎた……なんてことも、慣れるとほとんど起こりません。

とはいえ、ドリップポットのデザインは様々。お湯を勢いよく注げるものから、ひたすら細く注げるものまで、何を選ぶかで使い心地は大きく変わります。また「電気」か「アナログ」ケトル、どちらを選ぶかも大切になってきます。

保温や温度調節ができる電気ケトルは、機能面でとても優秀。一方でアナログポットは、軽さゆえの注ぎやすさや収納のしやすさ、デザイン性の豊富さが魅力です。

使い勝手抜群!Beasty Coffee の温度計付きドリップポット

イチ押しのアナログポットが『Beasty Coffee』。アナログだと、豆の美味しい成分を引き出すための大切な指標である “湯温” を確かめられません。でも、このポットは蓋に温度計が備わっているのでドリップ中でも確認できるんです。

目盛りは1度単位で記されていて、しかも表記サイズが大きい。目視しやすいのが嬉しいポイントです。直火やIHにも対応。尖ったノズルからは、お湯を細くも太くも注ぐことができます。これひとつでコーヒー以外もカバーしやすいですよ。

これがマイベスト。FELLOW の Stagg EKG 電気ケトル

電気ポットというと、電源ベースが大きめで、窮屈な印象を与えがち。けれどサンフランシスコを拠点にする『FELLOW (フェロー)』の電気ポットは、ベースが非常にコンパクト。そしてボタンひとつのシンプルな操作感も魅力です。

右下のボタンを押すと電源がONになり、ダイヤルのように回すと1度単位で温度調整できます。値段こそ2万円台とそこそこ張るものの、他の追随を許さないほど使いやすさが逸脱。個人的には奮発してでも試してほしい……!

コスパ最高!『山善』のドリップケトル

こちらはコスパ最強と謳われる『山善 (やまぜん)』の電気ポット。Amazon だと5~6,000円台という破格の値段で購入できるにもかかわらず、FELLOW と同様、保温や1度単位の温度調節機能が備わっている点が魅力です。

カラー展開は定番の「ホワイト」と「ブラック」に加えて、「グレージュ」という新色も発売されています。容量は0.8Lと大抵のシーンでは問題なし。とりあえず電気ポットがほしい、という人はこれを選べばOKだと思います。

3. コーヒースケール

コーヒースケールは、重さと時間を同時にはかれるスケールのこと。たとえば、タイマー開始に合わせてお湯40mlを注ぎ、30秒経つと50ml──といった調子で、重さと時間を同時にはかることで、「昨日と味が違う……」を回避できます。

コーヒー豆は計量スプーンで量ればOK!という声も聞きますが、計量スプーンは体積しか量れないのが落とし穴。コーヒー豆は、体積は同じでも焙煎度によって重さが違うので注意が必要です (水分量が多い浅煎りは重く、深煎りはその逆) 。

コスパを求めるなら『TIMEMORE』のコーヒースケール

コーヒースケールの価格は数千〜数万円までピンキリ。価格や機能性、デザインなどを踏まえて、僕はまず TIMEMORE (5~6,000円ほど) をおすすめしたいです。重さの感知後、数字を表示する速さが価格のわりに素晴らしい!

充電は USB Type-C 。他ガジェットとの連携もばっちりです。バッテリーの稼働時間は8時間と、かなり持ちます (1回のドリップで5分ほど使うと、96回は充電なしで使える計算) 。耐水性もややあるので、気軽に使えています。

高い機能性を求めるなら『POURX OURA』のコーヒースケール

スケールが緑に光るタイミングでお湯を注ぎ、赤が点灯するとストップ。こんな調子で、タイマーや重さを見なくても正確にドリップできるコーヒースケールが『POURX OURA』です (クラファン終了後、一般発売日は未定) 。

専用アプリと連携すると、自分のレシピを本体に登録でき、それをまた光が教えてくれます。TIMEMORE のようにベーシックな機能を備えたコーヒースケールの使い方も可能。30,000円ほどするので万人向けではないが、機会があれば使ってみてほしい。

ミニマル好きには TIMEMORE の『Nano』コーヒースケール

手のひらサイズのミニマルスケール・TIMEMORE の『Nano』も、最近のイチオシ。極限まで無駄を削ぎ落としたことで、ボタンは全て側面へ。慣れるまでは操作感に違和感がありましたが、使い心地はかなり良かったです。

重さのレスポンス (表示速度) も申し分なく、ゴム素材のパッドも付いてくるので、コーヒーが垂れても問題なし。エスプレッソマシンにも使える小型スケールは、ハンドドリップとエスプレッソの二刀流が自慢です。

4. コーヒーサーバー

1杯だけ淹れるなら、カップに抽出すればOK。でも2杯以上を淹れるときには、コーヒーサーバーを使ってみてください。サーバーは “大は小を兼ねる” 器具。容量は少なくとも300ml 、来客も想定するなら4~500mlはほしいところ。

価格的にも良心的なものがほとんどで、前述のコーヒースケールを使わない人には、目盛り付きのサーバーがおすすめです。大まかに容量が記されてるものから、かなり細かく刻まれてるものまでラインナップは様々。

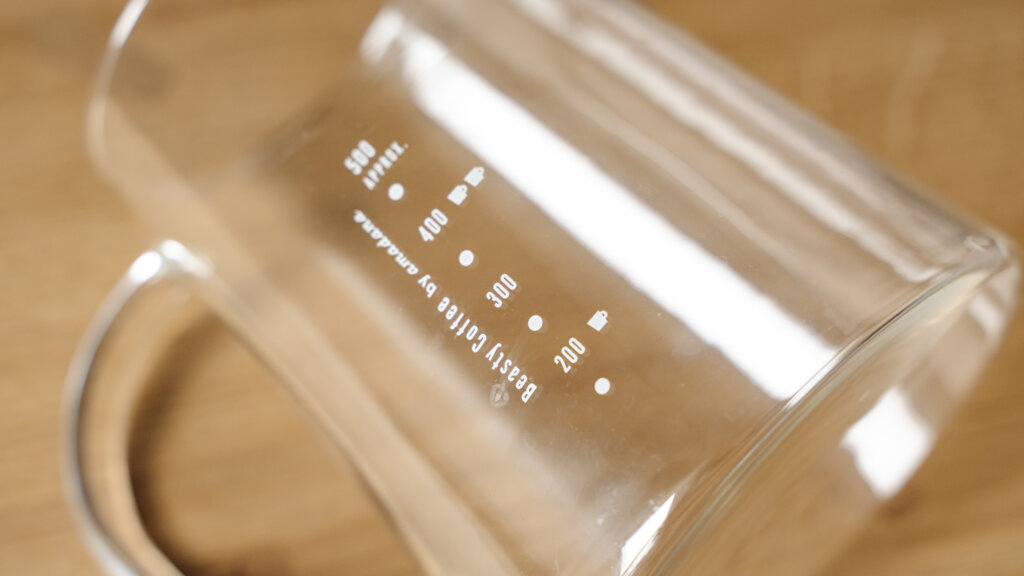

大容量で目盛り付き。Beasty Coffee のコーヒーサーバー

大容量で細かな目盛付きの『Beasty Coffee』は、万能という観点では理想型です。実質容量は500ml。最大4杯分までコーヒーを抽出できて、ロックアイスも難なく入るので急冷式アイスコーヒーにも使えちゃいます。

また持ち手が大きい設計のためギュッと握ることができ、重さを感じにくいままコーヒーを注ぐことができます。注ぐと少し液だれするかな?とも感じますが、容量の大きさから使い勝手が良く、愛用頻度は高め。

1杯用のコンパクトサイズなら HARIO のビーカー

660円 (税込) と何しろ安い!HARIO のビーカーは1~2杯用の抽出にぴったりのサーバーです。50ml単位の目盛りも記されているし、ビーカーにコーヒーを抽出するという “実験感” が気に入ってよく愛用しています。

サイズ展開は50mlから2Lまで、幅広くラインナップ。ドリップに使うなら200mlがおすすめです。500mlはたっぷり淹れられますが、口径が10cmを超えるので、ドリッパーによっては安定して置けないケースもあるのかな、と。

デザインに一目惚れ。Orea の『Sense Glass Carafe』

ロンドン発のコーヒー器具メーカー・OREA のサーバーは一番のお気に入り。実容量300mlのサイズ感は、ふたり暮らしのわが家にベストマッチ。香りを感じようと鼻を近づけると、自然と鼻先が中央に位置するように設計されているとか。

持ち手がキュッとしまったデザインにも一目惚れしました。ただ抽出後は持ち手がかなり熱くなるので、300ml以上の抽出には不向き。価格は正規品で約6,000円。コーヒーサーバーの中ではハイエンドですが一度体験してほしい!

5. コーヒーミル・グラインダー

お店で挽いてもらうと楽ですが、豆の鮮度は挽いた瞬間から一気に落ちてしまいます。それは粉状になることで酸素に触れる面積が増え、酸化スピードが上がるから。そこで、ドリップ前に挽くのがおすすめです!

ミルの種類は「電動」と「手挽き」の2つ。電動ミルは3万円超えも珍しくなく、新鮮な豆を一瞬で挽いてくれるのが魅力。手挽きミルは手間こそかかるものの、リーズナブルなので最初のひとつにも選びやすい。

とはいえミルは、コーヒー器具の中でも高め。だからいきなり使うのもハードルが高いと思います (僕はそうでした) 。他の器具を使うのに慣れてから、自分で挽くことを選択肢に加えても良いかもしれませんね。

容量よし、挽き心地よし。1Zpresso『X-Pro』オールラウンドミル

僕は手挽きミルの挽き心地がもたらす、”淹れてる” 感が好き。今回はその良さを知ってほしいので、電動ミルを検討している方には申し訳ないが、手挽きミルをタイプ別に3つ、紹介していこう。

まずは台湾のメーカー・1Zpresso の『X-Pro』から。25~30gのコーヒー豆 (約2~3杯分) を一度に挽くことができ、ステンレス刃による軽い挽き心地とコーヒー粉の高い均一性が自慢のミル。シーンを問わず、オールラウンドに活躍できるモデルだ。

1Zpresso が開発するミルの特徴は、外側に取り付けられた挽き目調整ダイヤル。これにより下部の粉受けを外さずとも、瞬時に好みの挽き目に調整できる。X-Pro は330段階もある挽き目調整の幅も魅力だ。

アウトドアや1杯分に。TIMEMORE の『NANO』グラインダー

1杯分を淹れるなら、容量15gの TIMEMORE『NANO』グラインダーがおすすめ。ハンドルは珍しい折りたたみ式で、ポケットにもすっぽり収まるサイズ感は持ち運びに最適です。表面がざらざらしているので、しっかりホールドも可能。

また小ぶりな見た目とは裏腹に、硬度が高いステンレス刃を採用。コーヒー豆もかなり軽く挽けてしまいます。個人的には、出張先のホテルでドリップするときに使ったり、付属のポーチに入れて実家の帰省時に携帯しています。

最高峰を目指すなら 1Zpresso の『K-Ultra』コーヒーミル

ベストオブ手挽き。とことん高みを目指すなら、1Zpresso の『K-Ultra』がおすすめです。粉受けはマグネット式になり、ひねることなくカチャッと装着可能。挽いているときに粉受けが緩む心配もいりません。

クリック数は150。エスプレッソからプレスコーヒーまで、幅広く対応しています (甘さを感じやすくなった気が) 。手間いらずの外部での挽き目調整と、35~40gものコーヒー豆を挽ける実用性の高さから、僕はいま一番愛用しています!

価格は43,080円 (税込) と、手挽きミルの中でもハイエンド。なので4万も出したくないという方には、ギリギリ1万円台の『X-Pro』がおすすめです。機能性も大きくは変わらず、コーヒー粉のクオリティも申し分なし!

【1Zpresso公式サイト限定 (先着100個)】

『K-Ultra』が5%割引で買えるクーポンコード:「oriffee_1zpresso」(2023年12月31日まで)

あるとさらに便利なおすすめコーヒー器具

後半では、必須ではないけど「あると便利」なコーヒー器具を紹介していきます。前半で紹介したコーヒー器具ほど高価なものは少ないので、良いものがあればぜひ一緒に検討してみてくださいね。

6. キャニスター

コーヒー豆を2週間ほどで消費するならあまり必要ないですが、それ以上の期間保存するときに便利なのがキャニスター。コーヒー豆の大敵である酸素の侵入を防ぐことができて、優れたものは中を真空にすらできます。

一般的に、コーヒー豆用キャニスターには下記3つのタイプが。密封するものは、100均でも売っているような容器と蓋のシンプルなキャニスター。それでも良いですが、コーヒー豆が容器内の酸素にさらされるため、おすすめはその他2つ。

- 密閉するもの

- 変位するもの

- 真空にするもの

蓋を押し下げると空気が抜ける Prepara の『EVAK』キャニスター

ガラス容器にコーヒー豆を入れ、ゴムパッキンが備わった蓋を押し下げるだけで空気を抜けるのが Prepara の『EVAK』キャニスター。僕がメインで愛用しているもので、上記の「変位するもの」に分類されるキャニスターです。

蓋を押し下げる (変位させる) ことで、空気を外部に逃すことが可能。 トートバッグのような持ち手は、収納場所から取り出しやすかったり、持ちながら移動するときに便利です。ガラス容器はコーヒー豆の残量を常に確認できるのもナイス。

ただ真空にはできず、空気を抜いた後も若干の酸素にコーヒー豆はさらされることに。3~4週間ほどの保存だと劣化は気にならないので僕は満足していますが、徹底的に酸素を抜きたいなら FELLOW がおすすめ。

酸素に加えて湿気も。FELLOW の『Atmos Vacuum Canister』

真空にするなら FELLOW のキャニスター。価格はガラス素材の容器で5,500円 (税込) と、キャニスターの割にはハイエンド。でも Prepara と1,000円ほどしか変わらないので、機能だけを見てこちらを迎え入れても良さそうです。

蓋を7回ほどひねると、中の酸素と湿気が排出されるという仕組み。サイズはS~Lの3つがあり、コーヒー豆用に購入するならMサイズがおすすめ。容量は約280gのため、市販で販売されている200gの豆も余裕をもって保存できます。

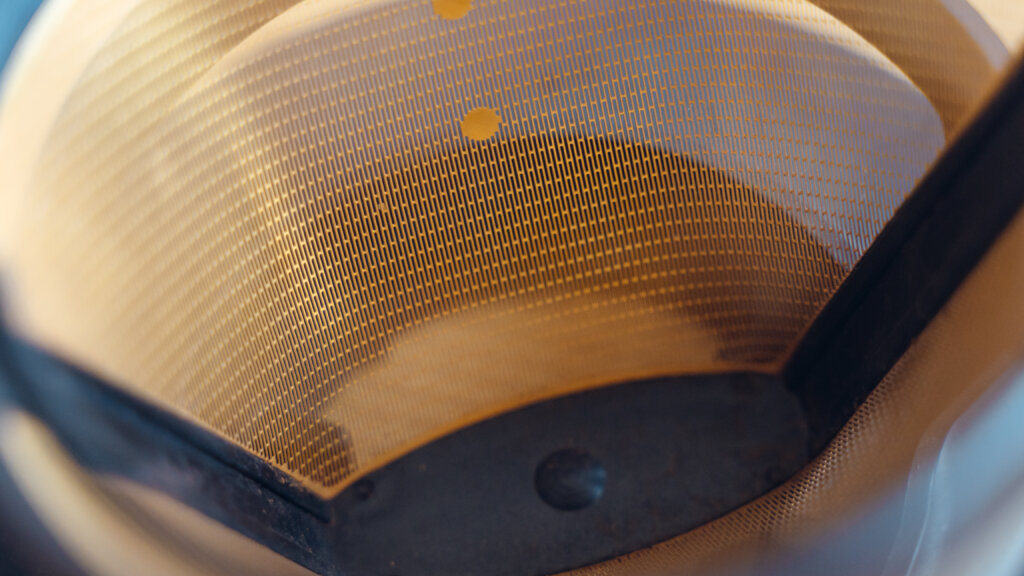

7. 金属フィルター

金属フィルターは、金属がメッシュ状に施されたドリッパーのようなもの。ペーパーフィルターを使わずにドリップできるのが特徴で、紙を使わない分経済的、かつ環境にもやさしいのが魅力です。

コーヒー豆に含まれるオイルが紙に吸収されることなく抽出されるので、より風味豊かなフレーバーを楽しむことができます。オイル効果で舌触りもなめらかになる印象も。

ただ好みが別れるので、もし苦手と感じたらミルクで割ってカフェオレにしてみてください。濃い目のドリップコーヒーがミルクの甘さと合うんです……!

純金をコーティング。Cores の『ゴールドフィルター』

金属フィルターで一番のおすすめは、Cores の『ゴールドフィルター』。ステンレスのフィルターには最も酸化しにくく、金属イオンを発生させにくいゴールドが施されおり、コーヒー豆のピュアな風味をより引き出すことができるそうです。

個人的に嬉しかったのは、コーヒー粉が目詰まりしにくい点。縦長のメッシュ構造になっているため、粉が詰まりにくく、洗う手間もカット。そして内側にはコーヒー粉を測る目盛りが付いていたりと、何かと便利なフィルターです。

サイズは「2~5杯用 (C246BK)」と「2~8杯用 (C286BK)」の2つ。もし1杯分だけ淹れたいなら、この前紹介した『シングルカップゴールドフィルター』も併せてチェックしてみくださいね。

オイルを程よくカット。ESPRO の『BLOOM』ドリッパー

金属フィルターがほど濃いめのコーヒーは苦手な人に試してほしいのが、ESPRO (エスプロ) の『BLOOM (ブルーム) ドリッパー』です。オイルが程よくカットされて、金属フィルターとは思えないほどすっきり飲むことができます。

ただコーヒー粉を中挽きにすると、お湯がスムーズに流れ落ちないので、中粗挽きくらいにしてみてください。ちなみに購入すると専用のペーパーフィルターも付属するので、通常のコーヒードリッパーとしても使うことが可能です。

8. コーヒープレス

今日はドリップする時間がない。そんなときでも美味しいコーヒーを淹れるためにおすすめなのがプレスコーヒーです。代表的なものだと、フレンチプレスやエアロプレスなどが挙がるかな?時短アイテムとして自宅でもかなり重宝してます。

オイルもたっぷり抽出。ボダムのフレンチプレス

大学生のときにスタバで購入したボダムのフレンチプレス。こちらは「シャンボール」というシリーズで、僕がまだドリップもしたことがないときに買いました。それくらい、抽出が簡単。しかも美味しく淹れられるのがプレスの魅力です。

容器の中にお湯と粗く挽いたコーヒー粉を入れてしばらく放置し、十分に成分が溶け出したらプレスして抽出するというもの。ボダムが一番定番かな?プレス部分のメッシュフィルターもへたりづらいし、一台持つならこれがおすすめ。

クリーンテイスト好きには、デルタコーヒープレス

フレンチプレスで淹れると豆に含まれるオイルも全て抽出されるので、ねっとりした質感が特徴。風味豊かで美味しいですが、好みが別れがちでもあります。そこでドリップのクリアな味わいが好きな人には、デルタコーヒープレスが一押し。

プレスするとお湯がコーヒー粉にシャワーのように降り注ぎ、成分を抽出していきます。ペーパーフィルターも使い、コーヒー粉とお湯が混ざっていない状態でプレスするので味はクリーン。個人的にはこっちの方がフルーティーで好き!

9. ミルクフォーマー

ドリップコーヒーにミルクを混ぜてカフェオレにしたいのなら、『ナノフォーマー』もぜひ試してみてほしい!先端のスクリーンを温めたミルクに沈ませて数十秒回転させると、ミルクがふわっふわになる最高のアイテムです。

本来はエスプレッソに注いでカフェラテにするものですが、濃いめのドリップコーヒーに注いでカフェオレにしてもすごく美味しかったです。僕が使うのはブルーボトル限定モデルで少し高くなっていますが、オリジナルは2,000円ほどお安め。

10. ミルブラシ

ミルにコーヒー粉が残ると、徐々に酸化してしまい、次挽くときに酸味の原因になるかもしれません。だから僕は月1のペースで、”一応” ミル掃除をするようにしています。面倒ならそこまで

上質な毛先。Plusmotion+ の『多機能ミルブラシ』

正直なところ、絶対にコレ!というミルブラシがありません。しかし、個人的に使ってみてほしいのは、柔らかい毛とコシのある硬い毛が上下に備わっている Plusmotion+ の『メンテナンス用多機能ミルブラシ』。

ずっと使っている理由は 、「長さと太さが絶妙」だから。2種類の毛先を掃除する部分によって使い分けることができ、まるで鉛筆のように持てるフォルムと、コーヒーミルの奥まで届く十分な長さがなんとも好みなんです。

ちなみに今はもう使っていませんが、以前使っていた Kalita の『コーヒーミルブラシ』もおすすめ。本体の長さや太さも問題なし。毛も長いので、粉受けもスムーズに掃くことができます。何よりリーズナブル!

ベストオブ付属品。1Zpresso のコーヒーミルブラシ

コーヒーミルを購入すると、ほとんどのケースで付いてくるミルブラシ。これまで色々試してきましたが、逸脱だったのが 1Zpresso に付属するもの。Plusmotion と同じで2種類の毛先が備わっていて、細かな粉まで取り除けます。

おそらく Plusmotion は「このミルブラシから着想を得て前述のものを開発したのかな」と思ったりして。真似したくなるくらい、小さいのに使い心地は最高です。1Zpresso を買ったのなら。ミルブラシを別途購入する意味は多分なし。

11. コーヒースクープ

コーヒースクープは、豆をすくうときにあると便利。ドリッパーを買うと付属してくるパターンもありますが、たいていは柄 (え) の部分が短く、深い容器やパッケージから豆を取り出しにくいというデメリットも付き物です。

そこで購入したのが、ライフスタイルストア「Actus (アクタス)」で見つけたこちらのコーヒースクープ。容器の底まで届く柄の長さと、一度に5~6gほどの豆をすくえるスクープの容量がちょうど良かったのが決め手です。。

僕は Prepara キャニスターの蓋に乗せて愛用しています。案外この長さの柄のスクープは珍しく、価格も660円とリーズナブル。気になる人はアクタスの店頭か、オンラインショップを覗いてみてください。

RISE&SHINE WOOD コーヒー・ティースクープ – Actus 公式サイト

まとめ:一気に揃えず、使いやすそうなものから

こんな感じで美味しいドリップコーヒーを淹れるために必要なコーヒー器具を紹介してみました。全てを一気に揃えるのは大変なので、価格と相談しながら、順に揃えていくと良いかと思います。この記事が参考になれば幸いです。